Die Analyse von Dokumenten und Verträgen wird zunehmend zur strategischen Aufgabe – insbesondere in schnell wachsenden, regulierten oder komplexen Organisationen. KI-gestützte Prozesse schaffen hier nicht nur Übersicht, sondern echte Effizienz: Sie identifizieren Risiken, Fristen und Klauseln automatisiert, reduzieren manuelle Aufwände und ermöglichen datengestützte Entscheidungen. Das macht die KI-Dokumentenanalyse zu einem zentralen Instrument moderner Unternehmensführung. Dieser Glossarbeitrag zeigt, wie moderne Dokumenten- und Vertragsanalyse funktionieren, wo sie eingesetzt werden und worauf Unternehmen achten sollten.

Die Dokumentenanalyse ist eine strukturierte Methode zur Auswertung von Textdokumenten mit dem Ziel, relevante Informationen zu extrahieren und nutzbar zu machen. Während sie ursprünglich in der Sozialforschung und Verwaltung Anwendung fand, ist sie heute vor allem im digitalen Vertrags- und Dokumentenmanagement unverzichtbar. Die Untersuchung fokussiert sich auf Inhalte, sprachliche Muster, logische Struktur und, falls relevant, auch den Entstehungskontext von Dokumenten. In der Praxis liefert sie qualitative und quantitative Erkenntnisse, wie zum Beispiel zur Fristenkontrolle, Compliance-Einhaltung oder Risikobewertung. Gerade für Verträge bildet sie die Basis für weiterführende Prüfungen oder automatisierte Folgeprozesse.

Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz wird die Inhaltsanalyse von Dokumenten nicht nur schneller, sondern auch präziser und skalierbarer. Technologien wie Natural Language Processing (NLP) und Machine Learning ermöglichen es, komplexe juristische oder kaufmännische Texte automatisiert zu lesen, zu interpretieren und die wichtigsten Inhalte strukturiert auszuwerten. Damit lassen sich selbst große Mengen an Verträgen, Richtlinien oder Vereinbarungen effizient erfassen – ohne manuelle Prüfprozesse. Besonders Legal-, Finance- und Compliance-Teams profitieren von der KI-gestützten Vertragsanalyse, weil sie Risiken frühzeitig erkennt und operative Entscheidungen datengestützt vorbereitet. Wie genau NLP und Machine Learning dabei funktionieren und welche Vorteile sie konkret bieten, wird im Abschnitt „Einsatz moderner Technologien“ im Detail erklärt.

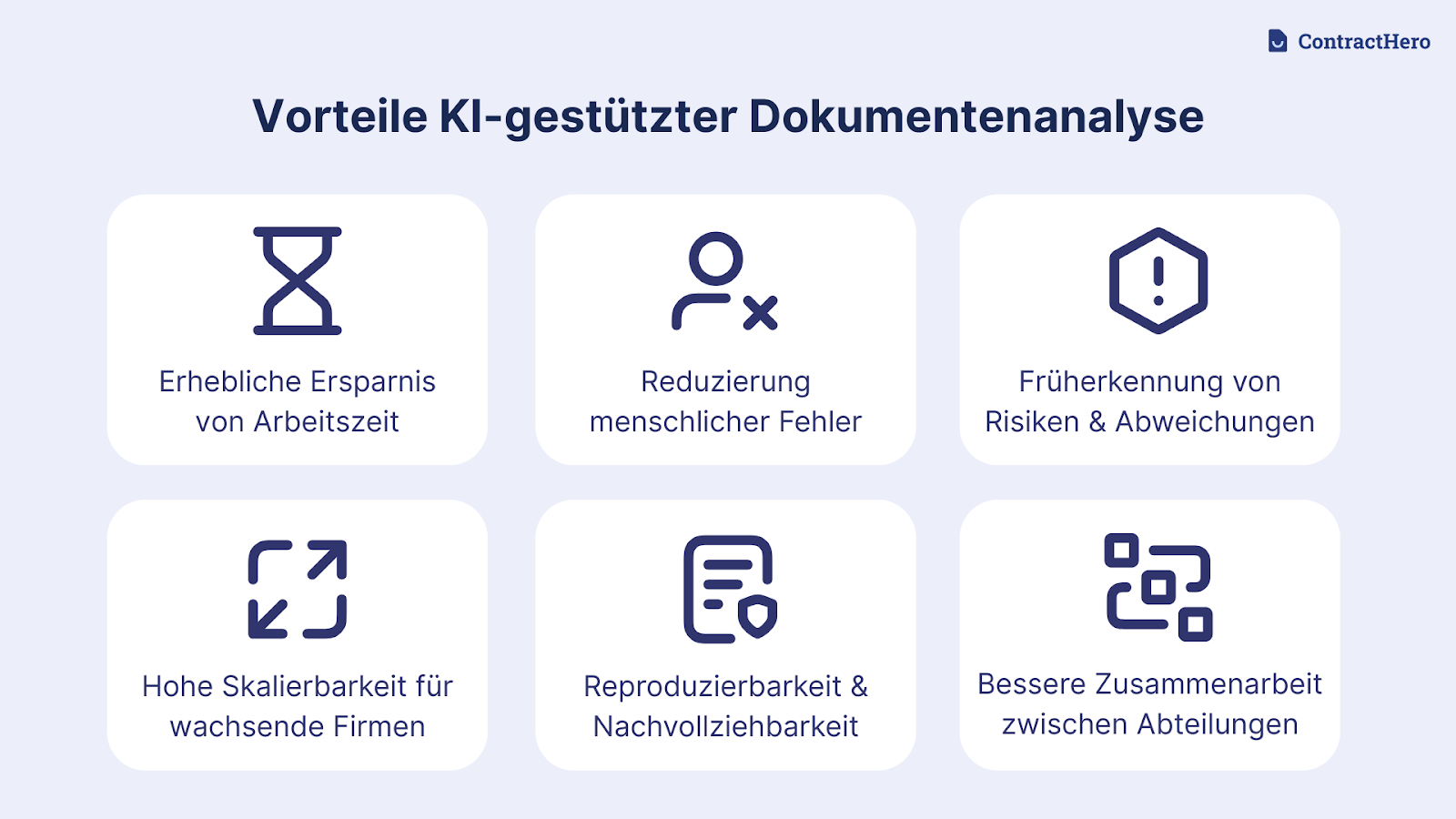

Der Einsatz digitaler, KI-gestützter Technologien bietet Unternehmen erhebliche Vorteile gegenüber herkömmlichen manuellen Prüfprozessen. Gerade in rechtlich oder finanziell sensiblen Bereichen schafft die Automatisierung mehr Geschwindigkeit, Sicherheit und Konsistenz. Dies sind wichtigsten Vorteile im Überblick:

Moderne Textverarbeitung basiert auf zwei Schlüsseltechnologien: Natural Language Processing (NLP) und Machine Learning (ML). Beide arbeiten zusammen, um unstrukturierte Texte – wie Verträge, AGBs oder Richtlinien – automatisiert zu verstehen und auszuwerten.

In Kombination mit OCR-Technologie (Texterkennung in gescannten PDFs) und semantischen Datenbanken entsteht eine Analysefähigkeit, die unabhängig vom Format sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Dokumente zuverlässig verarbeiten kann.

Ein häufiges Szenario: In einem Vertrag steht „Die Zahlung erfolgt spätestens 14 Tage nach Rechnungsstellung“. Eine KI-gestützte Vertragsanalyse erkennt hier automatisch den zeitlichen Bezug (14 Tage) und den auslösenden Faktor (Rechnungsstellung). Diese Informationen werden extrahiert und in ein Fristenmanagement-System überführt. ContractHero beispielsweise nutzt genau solche Mechanismen, um automatische Erinnerungen zu erstellen und Aufgaben rechtzeitig zuzuweisen – ohne manuelles Fristensetzen. So wird Vertragsanalyse zur Grundlage effizienter Workflows.

Damit die Vorteile der KI-gestützten Dokumentenanalyse im Arbeitsalltag spürbar werden, müssen die Ergebnisse nahtlos in bestehende Tools und Prozesse eingebunden sein. Genau hier spielt die Integration über APIs eine zentrale Rolle. Eine API (Application Programming Interface) ist eine standardisierte Schnittstelle, über die zwei Software-Systeme miteinander kommunizieren, zum Beispiel die Analyseplattform und ein bestehendes DMS (Dokumentenmanagementsystem), ein ERP-System (z. B. SAP, DATEV) oder ein CRM-System (z. B. Salesforce). Ein ERP (Enterprise Resource Planning) steuert etwa Buchhaltung und Controlling, während CRM (Customer Relationship Management) Kundenbeziehungen verwaltet.

So funktioniert die Integration über eine standardisierte API: Bereits digital vorliegende Dokumente – etwa aus einem Vertragsarchiv, einem E-Mail-Anhang oder einem Cloud-Speicher – werden automatisch oder per Klick an die Analyseplattform übermittelt. Nach der KI-gestützten Auswertung fließen die extrahierten Informationen wie Fristen, Beträge oder Klauseln strukturiert zurück ins Zielsystem. Dort werden sie direkt nutzbar, zum Beispiel als Frist im Kalender, als zugewiesene Aufgabe im Workflow-Tool oder als neuer Eintrag im digitalen Vertragsregister.

So landen z. B. Zahlungsbedingungen automatisch in der Buchhaltung oder Fristen in den Aufgabenlisten der Fachabteilungen. Ein integrierter Workflow spart nicht nur Zeit, sondern erhöht auch die Sicherheit und Nachvollziehbarkeit im Umgang mit Verträgen. Wichtig ist, dass die Integration benutzerfreundlich gestaltet ist – idealerweise ohne hohen Implementierungsaufwand oder Programmierkenntnisse.

Die Einsatzbereiche von KI-gestützter Technik für die Aufbereitung von Schriftstücken sind breit gefächert – besonders dort, wo Dokumente rechtliche, finanzielle oder operative Relevanz haben. In Compliance-Prüfungen etwa hilft die inhaltsanalyse, kritische Klauseln in Bezug auf DSGVO oder andere regulatorische Vorgaben systematisch zu identifizieren. Bei der Risikoanalyse erkennt die Software automatisiert potenzielle Schwachstellen – etwa in Form von unklaren Kündigungsklauseln, versteckten Haftungsregelungen oder fehlenden Laufzeitbeschränkungen. Darüber hinaus unterstützt sie bei komplexeren Projekten wie M&A-Due-Diligence, ISO-Zertifizierungen oder der Exit-Vorbereitung, bei denen eine strukturierte und nachvollziehbare Vertragsbasis erfolgsentscheidend ist. Unternehmen schaffen so die Grundlage für strategische Entscheidungen auf Basis klarer, strukturierter Daten.

Auch im Vertragsmanagement spielt die strukturierte Verarbeitung von Schriftstücken eine zentrale Rolle: Fristen, Verlängerungsklauseln und Verantwortlichkeiten können automatisch erfasst und überwacht werden. Im Rahmen der Vertragsanalyse wird ein Vertrag systematisch auf relevante Inhalte geprüft. KI-gestützte Vertragsanalyse-Software erkennt dabei Schwachstellen wie fehlende Pflichtangaben oder ungünstige Vertragsbedingungen. Risiken können z. B. durch die automatische Kategorisierung nach Themenbereichen oder Vertragspartnern priorisiert werden. Dadurch erhalten Rechts- und Finanzabteilungen frühzeitig Einblick in kritische Bereiche, und können schneller reagieren. So wird die Vertragsprüfung nicht nur effizienter, sondern auch strategischer.

Eine KI-gestützte Prüfung eignet sich besonders für strukturierte und gut lesbare Formate wie PDF, Word oder digitale Vertragsakten. Typische Anwendungsbeispiele sind Mietverträge, Arbeitsverträge, Lieferantenvereinbarungen, aber auch AGBs, Richtlinien oder NDAs. Wichtig ist: Die Dokumente sollten elektronisch vorliegen und klar strukturiert sein. Handschriftliche Scans oder stark variierende Layouts können die Erkennungsqualität beeinträchtigen – hier braucht es ggf. Vorverarbeitung durch OCR (Optical Character Recognition) oder manuelle Nacharbeit.

Die Durchführung einer professionellen Dokumentenanalyse folgt einem mehrstufigen, strukturierten Prozess – unabhängig davon, ob es sich um Verträge, AGBs, interne Richtlinien oder andere Geschäftsdokumente handelt.

1. Zieldefinition: Welche Informationen sollen erkannt werden?

Zu Beginn wird festgelegt, welche Inhalte aus den Dokumenten extrahiert werden sollen. Das können z. B. Fristen und Beträge in Verträgen sein, aber auch Formulierungen zum Datenschutz, Zuständigkeiten, Gültigkeitszeiträume oder Pflichtbestandteile in NDAs.

2. Datenaufbereitung: Dokumente maschinenlesbar machen

Im zweiten Schritt werden die Dokumente technisch aufbereitet. Digitale Dateien werden vereinheitlicht, Scans – etwa aus Papierarchiven – mithilfe von OCR in durchsuchbaren Text umgewandelt. So entsteht ein einheitliches, auswertbares Format – unabhängig von Dateityp oder Layout.

3. Auswahl der Analysemethode: Regelbasiert oder KI-gestützt

Anschließend wird entschieden, wie die Dokumente analysiert werden. Neben regelbasierten oder semantischen Methoden setzen viele Unternehmen heute auf KI-gestützte Verfahren. Diese erkennen nicht nur einzelne Begriffe, sondern auch Zusammenhänge, Auslassungen oder Abweichungen – z. B. bei untypischen Formulierungen in AGBs oder Richtlinien.

4. Übergang zur Auswertung: Interpretation und Nutzung der Ergebnisse

Der letzte Schritt ist die Validierung und Interpretation der Analyseergebnisse – also die gezielte Prüfung, Priorisierung und strukturierte Aufbereitung der extrahierten Informationen. Wie dieser Auswertungsschritt konkret funktioniert und welche Rollen dabei beteiligt sind, wird im nächsten Abschnitt detailliert erklärt.

Nach der KI-gestützten Dokumentenprüfung werden die gewonnenen Informationen strukturiert aufbereitet – etwa in Form von Reports, Tabellen oder direkt integrierten Datensätzen in Systemen wie Vertragsdatenbanken, Compliance-Dashboards oder Dokumentenmanagement-Tools. Die Darstellung erfolgt so, dass Legal-, Finance- oder Operations-Teams auf einen Blick erkennen können, welche Dokumente vollständig sind, wo Risiken bestehen oder welche Inhalte fehlen. Dabei geht es nicht nur um klassische Verträge, sondern auch um Dokumente wie Richtlinien, AGBs, Geheimhaltungsvereinbarungen oder interne Compliance-Dokumentationen. Die Analyse erkennt automatisch, ob bestimmte Passagen enthalten sind, ob rechtlich relevante Begriffe korrekt verwendet wurden oder ob Klauseln voneinander abweichen.

Damit entsteht eine fundierte Grundlage für Prüf- oder Entscheidungsprozesse – zum Beispiel zur Bewertung der Rechtskonformität, Vertragsreife oder der Notwendigkeit einer Überarbeitung. Ein Beispiel: Eine Datenschutzklausel mag formal vorhanden sein, doch ob sie den neuesten Anforderungen der DSGVO entspricht, muss oft im Detail geprüft werden. Dokumentenanalysen erleichtern diese Prüfung erheblich – sie sorgt dafür, dass nichts übersehen wird und dass alle relevanten Textbausteine systematisch erfasst sind.

Moderne Lösungen wie ContractHero verknüpfen KI-gestützte Auswertung direkt mit intuitiven Workflows. Das System erkennt automatisch Laufzeiten, Verlängerungsklauseln, Verantwortlichkeiten, Zahlungsbedingungen oder risikobehaftete Formulierungen. Die analysierten Informationen werden übersichtlich aufbereitet und direkt in das zentrale Vertragsregister integriert – ohne den Umweg über Drittanwendungen. Ein großer Vorteil ist die Benutzerfreundlichkeit: Auch juristisch oder technisch weniger versierte Nutzer können mit wenigen Klicks fundierte Erkenntnisse gewinnen. Zudem bieten moderne Tools umfangreiche Integrationen, etwa zu DATEV, Salesforce oder Microsoft 365, wodurch sich die Datenverarbeitung nahtlos in bestehende Systemlandschaften einfügt. Wichtig für alle Unternehmen mit hohen Datenschutzanforderungen: Die Software muss DSGVO-konform arbeiten und idealerweise in der EU gehostet sein.

Trotz aller Vorteile bringt die automatisierte Dokumentenanalyse auch Herausforderungen mit sich. Besonders bei unstrukturierten oder komplex formulierten Verträgen kann es zu Erkennungsfehlern kommen – etwa bei juristischen Sonderklauseln, branchenüblichen Abkürzungen oder sprachlichen Mehrdeutigkeiten. Auch die Qualität der Ausgangsdokumente spielt eine entscheidende Rolle: Unscharfe Scans, unleserliche PDFs oder ungewöhnliche Layouts mindern die Analysegenauigkeit. Ein weiteres Hindernis kann die Integration in vorhandene IT-Landschaften sein – insbesondere wenn keine standardisierten Schnittstellen (APIs) vorhanden sind oder bestehende Systeme proprietär aufgebaut sind. Und nicht zuletzt ist Datenschutz ein kritischer Faktor: Wer personenbezogene oder vertrauliche Vertragsinhalte analysiert, muss höchste Sicherheits- und Compliance-Standards erfüllen. Deshalb ist es ratsam, vor der Einführung einer Dokumentenanalyse-Software sowohl die technischen Voraussetzungen als auch die rechtlichen Rahmenbedingungen gründlich zu prüfen.