.webp)

Ein Aufhebungsvertrag ist eine schriftliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die das Arbeitsverhältnis einvernehmlich beendet. Anders als bei einer Kündigung, die einseitig ausgesprochen wird, setzt der Aufhebungsvertrag das Einverständnis beider Parteien voraus. Diese Form der Beendigung eröffnet große Gestaltungsspielräume: Neben dem genauen Beendigungsdatum können auch Regelungen zur Abfindung, zu Resturlaubsansprüchen, zu Freistellungen oder zu einem qualifizierten Arbeitszeugnis festgelegt werden. Besonders in Situationen, in denen eine Kündigung rechtlich unsicher wäre oder eine schnelle Lösung gefunden werden soll, ist der Aufhebungsvertrag ein häufig genutztes Instrument.

Rechtlich ist entscheidend, dass die Vereinbarung freiwillig erfolgt und nicht durch Druck oder Täuschung zustande kommt. Nur dann ist der Vertrag wirksam. Zudem muss er immer schriftlich geschlossen werden. Da ein Aufhebungsvertrag oft erhebliche Folgen für den Arbeitnehmer haben kann, wie eine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld oder steuerliche Belastungen, ist eine sorgfältige Prüfung unverzichtbar. Für Arbeitgeber kann er dagegen ein flexibles Mittel sein, um Arbeitsverhältnisse ohne Kündigungsschutzverfahren oder lange Fristen zu beenden.

In vielen Fällen wird ein Aufhebungsvertrag mit einer Abfindung verbunden. Die Zahlung einer Abfindung dient als Ausgleich für den Verlust des Arbeitsplatzes und soll den Arbeitnehmer dazu bewegen, den Vertrag zu unterzeichnen. Ein gesetzlicher Anspruch auf eine Abfindung besteht dabei nicht, sie ist reine Verhandlungssache. Arbeitgeber nutzen die Abfindung oft, um mögliche Kündigungsschutzklagen zu vermeiden und einen sauberen Schlussstrich unter das Arbeitsverhältnis zu ziehen.

Die Höhe der Abfindung hängt stark von den Umständen des Einzelfalls ab: Dauer der Betriebszugehörigkeit, Höhe des Gehalts und die Erfolgsaussichten einer möglichen Kündigungsschutzklage spielen eine wesentliche Rolle. Arbeitnehmer sollten bedenken, dass eine zu hohe Abfindung auch Nachteile haben kann, da sie unter Umständen eine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld nach sich zieht. Für beide Seiten gilt: Eine transparente Vereinbarung über Höhe, Zeitpunkt und Modalitäten der Auszahlung schafft Klarheit und verhindert spätere Streitigkeiten.

Einen Anspruch auf eine Abfindung gibt es im Zusammenhang mit einem Aufhebungsvertrag grundsätzlich nicht. Sie wird aber häufig vereinbart, weil beide Seiten davon profitieren können. Für den Arbeitgeber bedeutet die Zahlung Rechtssicherheit und Planungsklarheit, da er keine langwierigen Kündigungsschutzprozesse fürchten muss. Für den Arbeitnehmer bietet die Abfindung eine finanzielle Übergangslösung bis zum nächsten Arbeitsverhältnis oder zur Auszahlung von Arbeitslosengeld. Auch wenn der Aufhebungsvertrag auf Wunsch des Arbeitnehmers geschlossen wird, ist es möglich, über eine Abfindung zu verhandeln.

Die Höhe einer Abfindung ist individuell verhandelbar. In der Praxis hat sich jedoch eine Faustregel etabliert: pro Jahr der Betriebszugehörigkeit ein halbes Bruttomonatsgehalt. Diese Berechnung orientiert sich an der gesetzlichen Regelung zur Abfindung bei einer betriebsbedingten Kündigung gemäß § 1a Kündigungsschutzgesetz (KSchG). Dort ist für den Sonderfall einer betriebsbedingten Kündigung festgelegt, dass Arbeitnehmer eine Abfindung in Höhe von 0,5 Monatsverdiensten pro Beschäftigungsjahr erhalten können, allerdings nur, wenn sie keine Kündigungsschutzklage erheben.

Für Aufhebungsverträge gilt diese Vorschrift nicht unmittelbar. Dennoch wird sie in der Praxis häufig als Orientierungsgröße herangezogen, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Höhe der Abfindung verhandeln. Beispiel: Hat ein Arbeitnehmer fünf Jahre lang für ein Unternehmen gearbeitet und verdient 4.000 Euro brutto im Monat, läge die typische Verhandlungsbasis bei rund 10.000 Euro. Arbeitgeber und Arbeitnehmer können sich aber auch auf höhere oder niedrigere Beträge einigen. Wichtig ist, dass im Vertrag klar geregelt wird, wann die Abfindung ausgezahlt wird und ob sie brutto oder netto zu verstehen ist.

Eine gesetzliche Obergrenze für Abfindungen existiert nicht. In Sozialplänen oder bei Massenentlassungen werden teilweise sehr hohe Beträge gezahlt, die mehrere Monatsgehälter übersteigen. Für Arbeitnehmer ist entscheidend, dass die Abfindung im Verhältnis zur Beschäftigungsdauer und zur Situation angemessen ist. Wer mit einer hohen Abfindung rechnet, sollte bedenken, dass diese im Falle des Bezugs von Arbeitslosengeld mit einer Sperrzeit oder einem Ruhen des Anspruchs verbunden sein kann. Um Nachteile zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Höhe realistisch zu gestalten und im Zweifel steuerliche und sozialrechtliche Beratung einzuholen.

Eine Abfindung zählt zum steuerpflichtigen Einkommen und muss deshalb versteuert werden. Sozialversicherungsbeiträge fallen in der Regel nicht an, weil es sich nicht um ein normales Arbeitsentgelt handelt. Damit Arbeitnehmer durch die einmalige hohe Auszahlung nicht in einen deutlich höheren Steuersatz rutschen, gibt es die sogenannte Fünftelregelung. Sie ist in § 34 Einkommensteuergesetz (EStG) verankert und sorgt dafür, dass die Abfindung rechnerisch so behandelt wird, als ob sie auf fünf Jahre verteilt wäre. Dadurch reduziert sich die Steuerlast deutlich.

Wichtig zu wissen: Seit 2025 berücksichtigt der Arbeitgeber die Fünftelregelung nicht mehr automatisch bei der Auszahlung. Arbeitnehmer müssen sie selbst im Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung geltend machen. Es lohnt sich daher, frühzeitig steuerlichen Rat einzuholen, um unnötige Nachteile zu vermeiden.

Nicht immer ist es der Arbeitgeber, der einen Aufhebungsvertrag initiiert. Auch Arbeitnehmer können den Wunsch äußern, das Arbeitsverhältnis auf diese Weise zu beenden. Gründe dafür sind häufig ein schneller Wechsel zu einem neuen Arbeitgeber oder der Wunsch, lange Kündigungsfristen zu umgehen. Ein Aufhebungsvertrag ermöglicht eine flexible und meist unkomplizierte Trennung, ohne dass der Arbeitnehmer eine Eigenkündigung aussprechen muss.

Ein Aufhebungsvertrag eröffnet Arbeitnehmern die Möglichkeit, die Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses aktiv mitzugestalten. Er bietet eine flexible Alternative zur Kündigung und kann viele Vorteile mit sich bringen. Besonders dann, wenn ein schneller Wechsel oder klare Rahmenbedingungen gewünscht sind, ist er eine attraktive Option.

Trotz vieler Vorteile ist ein Aufhebungsvertrag nicht frei von Risiken. Arbeitnehmer sollten vor Abschluss eines Aufhebungsvertrages genau prüfen, welche Konsequenzen er mit sich bringt, bevor sie ihre Unterschrift leisten. Ohne rechtliche Beratung können Nachteile entstehen, die später kaum korrigierbar sind.

Auch aus Sicht des Arbeitgebers hat der Aufhebungsvertrag Vor- und Nachteile. Zu den Vorteilen zählt, dass er eine schnelle und rechtssichere Beendigung des Arbeitsverhältnisses ermöglicht, ohne dass eine Kündigungsschutzklage droht. Da keine Kündigungsfristen eingehalten werden müssen, kann das Arbeitsverhältnis oft sofort oder zu einem vereinbarten Termin enden. Arbeitgeber schätzen zudem die Diskretion, da ein Aufhebungsvertrag ohne Beteiligung des Betriebsrats abgeschlossen werden kann. Für Unternehmen in einer Umstrukturierungsphase oder bei Konflikten mit einzelnen Mitarbeitern bietet er daher eine praktikable Lösung.

Der Aufhebungsvertrag ist für Arbeitgeber nicht frei von Nachteilen. In den meisten Fällen muss eine Abfindung gezahlt werden, um den Arbeitnehmer zum Abschluss zu bewegen. Zudem können Verhandlungen zeitaufwendig sein. Es besteht auch das Risiko, dass ein großzügig gestalteter Aufhebungsvertrag als Präzedenzfall wirkt und andere Mitarbeiter ähnliche Regelungen einfordern.

Arbeitgeber nutzen Aufhebungsverträge gerne, weil sie eine schnelle und unkomplizierte Beendigung des Arbeitsverhältnisses ermöglichen. Kündigungsfristen entfallen, und ein langwieriges Kündigungsschutzverfahren lässt sich vermeiden. Damit dieses Instrument nicht missbräuchlich eingesetzt wird, unterliegen Aufhebungsverträge dem Gebot fairen Verhandelns. Dieses Gebot verlangt, dass beide Seiten ein Mindestmaß an Fairness einhalten und Arbeitnehmer eine freie und überlegte Entscheidung treffen können.

Nach aktueller Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG, Urteil vom 24.02.2022 – 6 AZR 333/21) ist ein Aufhebungsvertrag unwirksam, wenn er unter unzulässigem Druck zustande kommt. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn falsche Tatsachen vorgespiegelt werden oder wenn eine Situation geschaffen wird, die dem Arbeitnehmer keine echte Entscheidungsfreiheit lässt. Zulässig bleibt es hingegen, einen Aufhebungsvertrag kurzfristig vorzulegen oder eine mögliche Kündigung in Aussicht zu stellen, sofern diese realistisch begründet ist und nicht als reine Drohkulisse dient. Eine fehlende Bedenkzeit allein stellt nach Auffassung des Gerichts keinen Verstoß gegen das Gebot fairen Verhandelns dar.

Für Arbeitgeber bedeutet das: Sie sind verpflichtet, transparent und ohne Täuschung zu verhandeln. Andernfalls riskieren sie, dass der Aufhebungsvertrag später für unwirksam erklärt wird. Arbeitnehmer wiederum haben das Recht, sich gegen Verträge zu wehren, die in unfairen oder überrumpelnden Situationen zustande gekommen sind.

Fehler entstehen häufig dann, wenn das Gebot fairen Verhandelns nicht beachtet wird. Dazu zählt insbesondere, wenn Arbeitnehmer unter Druck gesetzt oder in Situationen überrumpelt werden, in denen keine freie Entscheidung möglich ist, wie ein unangekündigter Besuch in ihrer Wohnung. Ebenso problematisch ist es, Sprach- oder Verständnisbarrieren auszunutzen, da dies die Wirksamkeit des Vertrags infrage stellen kann. Besonders wichtig ist es daher, die Gespräche im Zusammenhang mit dem Aufhebungsvertrag sowie deren Inhalt und Rahmenbedingungen sorgfältig zu dokumentieren. So lassen sich spätere Streitigkeiten vermeiden.

Weitere Fehler sind unklare Formulierungen oder fehlende Regelungen, zum Beispiel zur Rückgabe von Firmeneigentum oder zur Abgeltung von Resturlaub. Auch die fehlende schriftliche Dokumentation aller Nebenabreden kann zu Konflikten führen. Arbeitgeber sollten daher auf klare Sprache achten.

Empfehlenswert ist es zudem, rechtliche Beratung einzuholen, um typische Fallstricke zu vermeiden.

Einer der größten Unterschiede zwischen Kündigung und Aufhebungsvertrag betrifft die Fristen. Während eine Kündigung an gesetzliche oder vertragliche Kündigungsfristen gebunden ist, können die Parteien im Aufhebungsvertrag frei über das Beendigungsdatum entscheiden. Das Arbeitsverhältnis kann ganz nach individueller Vereinbarung beendet werden. Diese Flexibilität macht den Aufhebungsvertrag besonders attraktiv, wenn beide Seiten schnell Klarheit schaffen möchten.

Ein Aufhebungsvertrag kann nicht nur reguläre Kündigungsfristen umgehen, sondern auch während einer Probezeit geschlossen werden. Während Arbeitnehmer und Arbeitgeber in dieser Zeit ohnehin mit einer verkürzten Frist kündigen können, bietet der Aufhebungsvertrag zusätzliche Spielräume, da das Arbeitsverhältnis auch sofort beendet oder zu einem beliebigen Zeitpunkt aufgelöst werden kann. Damit eignet er sich besonders, wenn sich beide Seiten schnell einig sind, dass eine Zusammenarbeit nicht fortgeführt werden soll.

Allerdings sollten die Fristen im Zusammenhang mit Sperrzeiten beim Arbeitslosengeld berücksichtigt werden. Endet das Arbeitsverhältnis zu einem Zeitpunkt, der die reguläre Kündigungsfrist verkürzt, kann die Agentur für Arbeit eine Ruhezeit oder eine Sperrzeit verhängen. Es ist daher wichtig, die Fristen so zu gestalten, dass keine Nachteile für den Arbeitnehmer entstehen, wenn ein Anspruch auf Arbeitslosengeld besteht.

Ein wesentliches Risiko eines Aufhebungsvertrags ist die sogenannte Sperrzeit. Unterzeichnet ein Arbeitnehmer einen Aufhebungsvertrag, wertet die Agentur für Arbeit dies oft als freiwillige Aufgabe des Arbeitsplatzes. Die Rechtsgrundlage hierfür findet sich in § 159 Sozialgesetzbuch III (SGB III). In der Folge wird das Arbeitslosengeld für bis zu zwölf Wochen gesperrt. Das bedeutet: Für diesen Zeitraum wird kein Arbeitslosengeld ausgezahlt. Und das Geld wird auch nicht im Anschluss nachgezahlt oder „drangehängt“.

Zusätzlich kann es zu einem Ruhen des Anspruchs kommen, wenn die Abfindung als „zu hoch“ bewertet wird. Nach § 158 SGB III tritt dieser Effekt ein, wenn die Abfindung den Rahmen übersteigt, den ein Arbeitnehmer bei ordentlicher Kündigung erhalten hätte. Als Orientierungswert gilt dabei ein halbes Bruttomonatsgehalt pro Beschäftigungsjahr. Liegt die Abfindung deutlich über diesem Rahmen, kann die Agentur für Arbeit den Anspruch auf Arbeitslosengeld für eine bestimmte Zeit ruhen lassen. Während dieser Zeit wird kein Arbeitslosengeld gezahlt, da die Abfindung als Ausgleich gilt. Danach lebt der Anspruch wieder auf.

Eine Sperrzeit tritt ein, wenn die Agentur für Arbeit keinen wichtigen Grund für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses erkennt. Ein solcher Grund liegt nur dann vor, wenn ohnehin eine Kündigung durch den Arbeitgeber unvermeidbar gewesen wäre, zum Beispiel, wenn der Arbeitsplatz ohnehin weggefallen wäre, weil der Betrieb zum Beispiel Stellen abbaut (betriebsbedingte Gründe, z. B. eine Standortschließung oder Massenentlassung) oder weil der Arbeitnehmer aus gesundheitlichen Gründen seine Tätigkeit nicht mehr ausüben kann. In solchen Fällen bewertet die Agentur den Aufhebungsvertrag nicht als „freiwillige Aufgabe“ des Jobs. Liegt jedoch kein solcher Grund vor, wertet die Agentur den Aufhebungsvertrag als selbstverschuldete Arbeitslosigkeit. In diesem Fall wird das Arbeitslosengeld nach § 159 SGB III gekürzt.

Um eine Sperrzeit zu vermeiden, sollte im Aufhebungsvertrag dokumentiert werden, dass die Beendigung des Arbeitsverhältnisses betriebliche Gründe hat und eine Kündigung sonst unausweichlich gewesen wäre. Außerdem sollte die vereinbarte Abfindung nicht deutlich höher liegen als das, was nach der gesetzlichen Faustformel von einem halben Bruttomonatsgehalt pro Beschäftigungsjahr üblich ist. Liegt die Abfindung weit darüber, kann die Agentur für Arbeit den Anspruch auf Arbeitslosengeld ruhen lassen. Hilfreich ist es auch, wenn der Vertrag ausdrücklich die Einhaltung der regulären Kündigungsfrist vorsieht.

Arbeitnehmer sollten den Vertrag wenn möglich vor der Unterzeichnung von der Agentur für Arbeit prüfen lassen oder rechtliche Beratung in Anspruch nehmen, um finanzielle Nachteile zu vermeiden.

Nicht nur im klassischen Arbeitsverhältnis kommt der Aufhebungsvertrag zum Einsatz. Auch in anderen Rechtsverhältnissen kann er eine sinnvolle Alternative zur Kündigung sein. Gerade wenn Kündigungsfristen sehr lang sind oder sich vertragliche Vorgaben nur schwer umsetzen lassen, schafft er eine flexible Lösung. Dadurch lassen sich individuelle Vereinbarungen treffen, die sowohl für Arbeitnehmer als auch für Vertragspartner klare Vorteile schaffen. Gerade in Miet- oder Ausbildungsverhältnissen oder bei besonderen Lebensumständen wie Krankheit oder Elternzeit ermöglicht der Aufhebungsvertrag eine einvernehmliche und rechtssichere Beendigung, die mit weniger Konflikten verbunden ist als eine klassische Kündigung.

Mietverträge sind in der Regel unbefristet und an strenge Kündigungsfristen gebunden. Möchten Mieter oder Vermieter sich dennoch kurzfristig trennen, kann ein Aufhebungsvertrag eine Lösung darstellen. Dabei vereinbaren beide Seiten, das Mietverhältnis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu beenden. Besonders praktisch ist dies, wenn ein Mieter früher aus einer Wohnung ausziehen möchte, ohne einen Nachmieter stellen zu müssen. Für Vermieter bietet der Vertrag die Chance, schneller über die Immobilie zu verfügen, als es die Kündigungsfrist erlaubt.

Auch Ausbildungsverhältnisse können durch einen Aufhebungsvertrag beendet werden. Hier gelten jedoch besondere Vorschriften. Während der Probezeit, die nach § 20 Berufsbildungsgesetz (BBiG) mindestens einen Monat und höchstens vier Monate dauern darf, ist eine Kündigung jederzeit möglich. Darüber hinaus besteht in dieser Phase normalerweise eine Kündigungsfrist von zwei Wochen.

Ein Aufhebungsvertrag bietet hier zusätzliche Flexibilität: Er kann das Ausbildungsverhältnis sofort oder zu einem individuell vereinbarten Termin beenden, ohne dass Fristen eingehalten werden müssen. So lassen sich unnötige Konflikte vermeiden und klare Vereinbarungen über die Anerkennung bereits erbrachter Ausbildungszeiten oder die Ausstellung von Zeugnissen treffen. Gerade wenn Auszubildende feststellen, dass die gewählte Ausbildung nicht passt, oder wenn der Betrieb merkt, dass andere Qualifikationen besser geeignet wären, ist der Aufhebungsvertrag eine faire und transparente Lösung.

Ein Aufhebungsvertrag kann auch während der Elternzeit oder bei längerer Krankheit geschlossen werden. Gerade in solchen Fällen ist eine saubere rechtliche Prüfung wichtig, da besondere Schutzrechte bestehen. Wird das Arbeitsverhältnis aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen beendet, kann dies beispielsweise Auswirkungen auf Renten- oder Versicherungsansprüche haben. Arbeitnehmer sollten sich daher frühzeitig über mögliche Konsequenzen informieren, bevor sie einen Vertrag unterschreiben.

Ob ein Aufhebungsvertrag oder eine Kündigung sinnvoller ist, hängt von den Zielen der Beteiligten ab. Eine Kündigung bietet Arbeitnehmern den Schutz des Kündigungsschutzgesetzes und bewahrt besondere Rechte, wie bei Schwangerschaft oder Schwerbehinderung. Sie zwingt den Arbeitgeber zudem, gesetzliche oder vertragliche Kündigungsfristen einzuhalten.

Der Aufhebungsvertrag dagegen ermöglicht eine flexible und oft schnellere Lösung. Beide Seiten können den Beendigungszeitpunkt frei bestimmen und zusätzliche Vereinbarungen treffen. Für Arbeitnehmer ist der Aufhebungsvertrag vor allem dann interessant, wenn ein schneller Wechsel zu einem neuen Arbeitgeber ansteht. Arbeitgeber nutzen ihn, um Rechtssicherheit zu schaffen und mögliche Prozesse zu vermeiden.

Ein Aufhebungsvertrag ist nur wirksam, wenn er schriftlich abgeschlossen wird. Mündliche Vereinbarungen oder elektronische Signaturen genügen nicht. Wichtig ist außerdem, dass beide Seiten den Vertrag freiwillig unterzeichnen und ausreichend Zeit zur Prüfung haben. Andernfalls kann der Vertrag später angefochten werden.

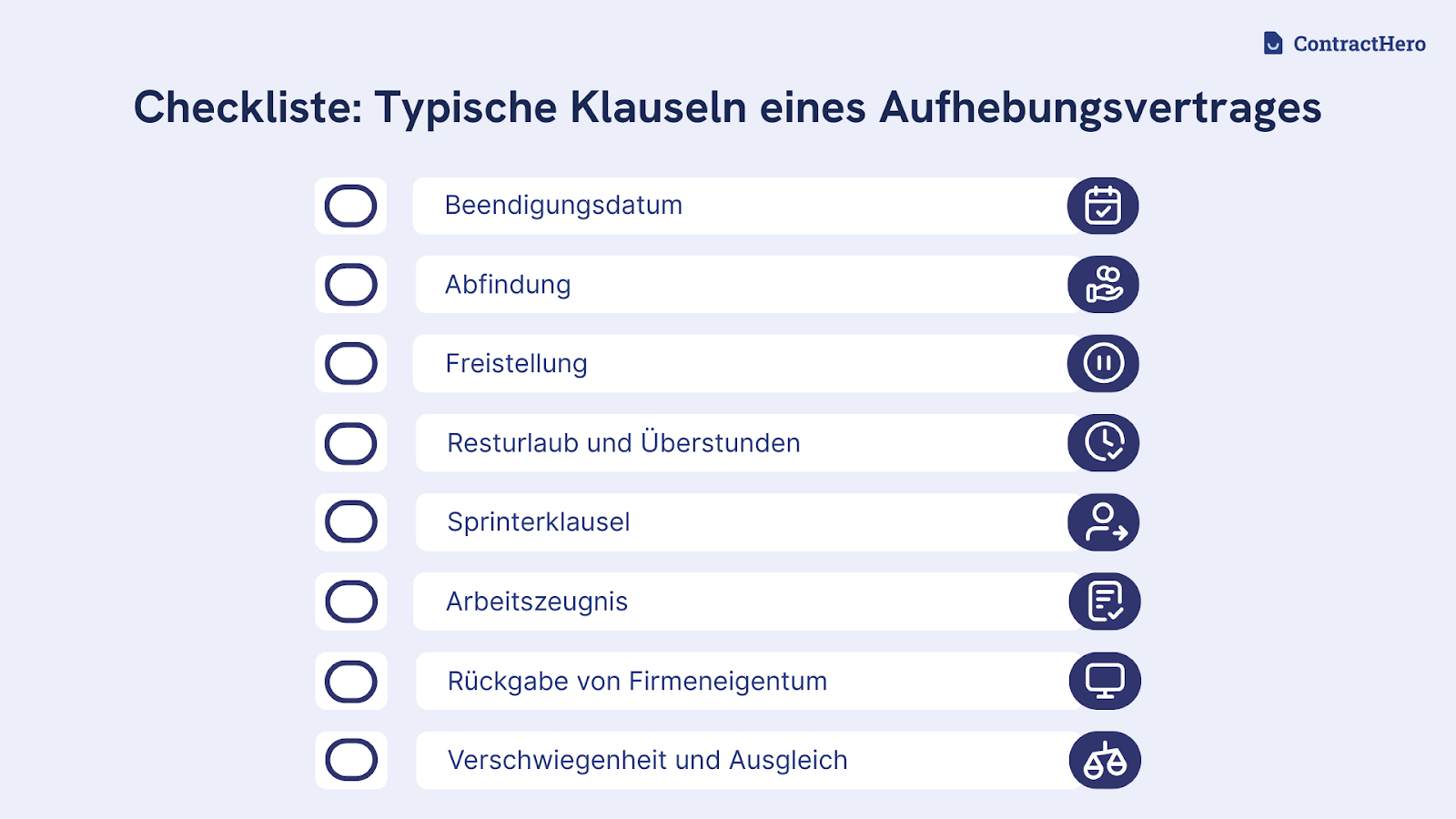

Da der Aufhebungsvertrag weitreichende Folgen hat, sollten alle relevanten Punkte im Detail geregelt sein. Dazu gehören das Beendigungsdatum, eine mögliche Abfindung, Regelungen zur Freistellung, die Abgeltung von Resturlaub und Überstunden sowie die Ausstellung eines qualifizierten Arbeitszeugnisses. Auch Vereinbarungen zur Rückgabe von Firmeneigentum oder zur Verschwiegenheit können Bestandteil des Vertrags sein. Je genauer die Vereinbarung ausgestaltet ist, desto geringer ist das Risiko späterer Auseinandersetzungen.

Die Schriftform ist gesetzlich vorgeschrieben. Nach § 623 BGB muss der Aufhebungsvertrag auf Papier vorliegen und von beiden Parteien eigenhändig unterschrieben werden. Fax, E-Mail oder digitale Signaturen reichen nicht aus. Eine Ausnahme besteht lediglich dann, wenn mehrere identische Ausfertigungen erstellt werden und jede Partei ein Exemplar mit der eigenen Unterschrift erhält. Ohne die Einhaltung dieser Form ist der Vertrag unwirksam, und das Arbeitsverhältnis besteht fort.

Damit ein Aufhebungsvertrag rechtssicher und klar verständlich ist, sollten alle wichtigen Punkte ausdrücklich geregelt werden. Unvollständige oder unklare Formulierungen bergen das Risiko späterer Streitigkeiten. Besonders oft geht es dabei um folgende Punkte:

Ein Aufhebungsvertrag kann der schnellste und sauberste Weg sein, ein Arbeitsverhältnis zu beenden – vorausgesetzt, beide Seiten handeln freiwillig, fair und mit Blick auf die Folgen. Weil die Vereinbarung große Gestaltungsspielräume bietet, lassen sich Beendigungsdatum, Abfindung, Freistellung, Resturlaub und Zeugnis passgenau regeln. Genau diese Freiheit verlangt aber Sorgfalt: Schriftform (§ 623 BGB) ist Pflicht, die Höhe der Abfindung ist Verhandlungssache (die oft genutzte 0,5-Regel ist nur ein Richtwert), und Steuern (Fünftelregelung) sowie Leistungsansprüche bei der Bundesagentur für Arbeit (Sperrzeit nach § 159 SGB III bzw. Ruhen nach § 158 SGB III) sollten vorab geprüft werden.

Für Arbeitnehmer bedeutet das: nicht vorschnell unterschreiben, Bedenkzeit nutzen, Gründe dokumentieren und die eigene Situation arbeits-, sozial- und steuerrechtlich prüfen lassen. Für Arbeitgeber gilt: faires Verhandeln sicherstellen, klare Formulierungen wählen und Gespräche nachvollziehbar dokumentieren, so bleibt der Vertrag belastbar und anfechtungsfest. Wer diese Grundsätze beherzigt, nutzt die Vorteile eines Aufhebungsvertrags, ohne vermeidbare Risiken einzugehen. ContractHero unterstützt euch dabei, Verträge, Termine, Fristen und Klauseln zentral im Blick zu behalten – vom Entwurf über die Abstimmung bis zur revisionssicheren Ablage. So wird aus einem sensiblen Schritt ein gut gesteuerter Prozess.